静美的灵魂 温柔的战曲

一、肖邦生活时代的历史背景

肖邦生于1810年,他的父亲是法国人并教授法文,母亲是波兰人。肖邦一生体弱多病,1849年去世,只活了短短的39年。在肖邦出生前后的100多年间,他的祖国波兰一直处于周边列强的压迫和奴役之中。在整个18世纪,波兰就被俄国、普鲁士与奥地利瓜分了三次,经历了100多年的亡国。在肖邦生活的时代,波兰饱受沙俄的侵略和蹂躏,一直处于动荡的革命时期。肖邦刚满20岁,就被迫流亡,一生再未回到故土。肖邦生活的特殊历史背景,构成了他音乐的重要底色,他一生爱国,眷恋故土,死后按他的遗愿,心脏被运回祖国波兰,身躯葬在巴黎。

二、肖邦生活时代的文化背景

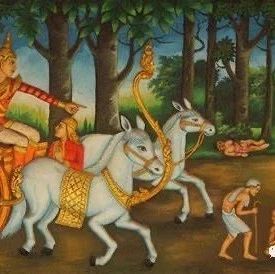

18世纪末到19世纪上半叶,正是浪漫主义思潮席卷欧洲的时期,主要体现在文学运动中,后来这种夸张的风格很快影响到了音乐。浪漫主义音乐被定义为热烈张扬个性,激情讴歌自然万物,为美而美,为爱而爱。当时的艺术中心已经从维也纳转移到了巴黎,大批天才集聚于此,巴尔扎克、雨果、乔治.桑、李斯特、德拉克洛瓦等,当然,还有那位乘着马车而来的含蓄典雅的青年肖邦,他将成就真正的浪漫主义音乐的巅峰。

三、肖邦作品的艺术风格及成就

肖邦是一位真正的天才。在扭捏作态、声嘶力竭的浪漫主义运动中,肖邦本能的抵制各种怪诞扭曲的浪漫主义幻想,他的音乐优美、典雅、高端,是一位真正具有古典性的“浪漫主义骑士”。

有人说肖邦的音乐是感伤而忧郁的,这种评价并不准确。舒曼评价肖邦的音乐是“藏在花丛中的大炮”。他的音乐中有战争、有破碎、有美、有希望,在温柔浪漫的旋律中隐藏着一种力量和信念。没有祖国的战乱,就成就不了肖邦音乐中刚强嶙峋的部分。没有彻骨的思乡,肖邦就写不出直入心灵的人类痛苦、绝望和孤独的情感。

肖邦的艺术风格鲜明,他的音乐不受技法理论和传统经验的束缚,他一心只想让钢琴为他的心灵歌唱。他懂得如何协调,如何控制,从而在控制中获得真正的自由。

肖邦被称为“钢琴诗人”,他的音乐和中国这个古老的“诗的国度”的人民的灵魂是相通的。中国人爱肖邦,他音乐中的淡雅和诗意特别符合中国人的气质和审美。肖邦用音符写诗,线条流畅,含蓄抒情,乐曲中流淌着满满的中国式的典雅。

四、演奏会肖邦作品简介

肖邦一生创造了200多首乐曲,其中绝大部分是钢琴曲,包括将近60首玛祖卡舞曲、近20首波兰舞曲、21首圆舞曲、21首夜曲、27首练习曲、24首前奏曲、4首叙事曲、4首谐谑曲、2首钢琴协奏曲、3首钢琴奏鸣曲、4首即兴曲、摇篮曲、艺术歌曲、船歌等。

升C小调幻想即兴曲 Op66

这是肖邦二十四岁时(1834年)的作品。"即兴曲"一词,一般是指作曲家未经事先预备而临时作成的乐曲,即往往是一时灵感的流露。也许正是这个缘故,肖邦的即兴曲在形式上相当自由,但也不是毫无规则地发展,而是有着明显的完整性和统一性。因此有的乐评家认为:"肖邦的即兴曲,是在自由性之中,有着一贯的形式。看来像是自由的,独特的,却可以感觉到构成上的严密。"

乐曲的构成为三段体式,演奏方面难度极大,内容深奥且富于幻想。第一段为升c小调,右手与左手以不同的节奏急速地交合,使人产生一种幻觉;中段为降d大调,有优美如歌的旋律,把听众带入一个幻想中的世界;然后回到第一段。尾声为中段的旋律在低音部反复,仿佛幻想中的世界还在时隐时现……

A小调圆舞曲遗作

肖邦圆舞曲一向以优美、高雅著称,但由于节奏变化复杂,因而并不适于实际的舞蹈。在部分肖邦的圆舞曲中,往往可以发现类似玛祖卡般的节奏,这是由于肖邦始终保持着浓厚的斯拉夫民族情调的缘故。

据肖邦的学生说,肖邦自称这首圆舞曲为“忧郁圆舞曲”。乐曲一开始即以像风笛吹奏似的低音长音为背景,在内声部出现一首悠长的旋律。全曲在优雅的情形下隐藏着忧郁,并具有斯拉夫的民间风格。

降D大调前奏曲 Op28 第15首《雨滴》

前奏曲源于十五、十六世纪,最初是一种为风琴、诗琴而作的即兴小品。到了十七、十八世纪,它发展成教会颂歌、赋格(复调音乐的一种)、组曲等器乐作品的引子。德国作曲家巴赫为赋格音乐所写的前奏曲,是这一时期前奏曲的代表作品。十九世纪,随着浪漫主义音乐的兴起,前奏曲的性质发生了变化。它逐渐发展成为独立的器乐形式,它的音乐也充满了浪漫的色彩和幻想的风格。

第15首《降D大调前奏曲》,又名《雨滴前奏曲》,创作于1838年,当时活跃在巴黎乐坛上的肖邦,由于肺病的恶化,经女友乔治.桑的安排,千里迢迢地来到四季如春的地中海马尔岛,没想到这里却阴雨连绵,异常寒冷,反而使肖邦的病情加剧恶化,在这种情况下,肖邦创作了这首《雨滴》。这里又遇上了别人为乐曲起名的事情。说来耐人寻味,标题音乐是浪漫主义音乐的特征之一,但是肖邦这位伟大的浪漫主义作曲家却不愿为自己的作品加上一个说明音乐内容的曲名。对于别人给他的乐曲命名,他也十分反感。可见,浪漫主义音乐,根本上在于音乐的气质本身,不在于有名无名。肖邦反对一个具体的名称,说明他的音乐有广泛的概括性。

C小调夜曲 Op48 第一首

《夜曲》为英国作曲家费尔德(1782—1837)所首创。他采用平静的和弦伴奏下的优美旋律这种形式,表现夜的幽静和梦幻的情调。肖邦继承了这种形式,又极大地发展、创新了这种形式。肖邦的《夜曲》,包含了相当多样的意境,甚至是热情的戏剧性形象。令人惊疑的是,无论音乐多么复杂、激动,却仍不失“夜”的总的感觉。由于肖邦赋予了《夜曲》以新面貌,后人都将《夜曲》看作是肖邦创作特有的标志之一。

B小调玛祖卡舞曲 Op33 第四首

肖邦一生眷恋故国,玛祖卡舞曲是肖邦音乐中最富民族性的一部分。玛祖卡舞曲是波兰乡间舞曲,是波兰劳动人民在艰苦的劳动之余经常跳的一种舞蹈的伴奏音乐,是地地道道的民间音乐,在音乐节奏上为中速的三拍子,以附点音符为主要特征,并且有力、热情、并稍带威严感,重音变化较多。肖邦在原有基础上对玛祖卡做出许多的创新。

降A大调第6号波兰舞曲《英雄》Op53

波兰舞曲(polonaise)又称波洛涅兹舞曲,波兰舞曲最初是流传于波兰乡村的古老舞曲,后受到达官贵族的重视,遂流行于宫廷之中。《降A大调波兰舞曲》(op.53),作品创作于1842年, 是肖邦在祖国沦陷,陷入悲愤的情绪中时所创作的。作品受到民族解放斗争和爱国主义思想的感染,从优美的旋律中脱离出来,转向悲剧性、英雄性、史诗性。作品贯穿了他爱国主义的思想,创作的核心是对祖国沦亡的痛心、对民族前途的忧虑、对侵略者的抗议和愤怒、对家乡的牵挂和思念。该作品风格豪迈、主题刚劲、音调利索、节奏有力,充满着自豪与信心。

升C小调圆舞曲 Op64

肖邦的《#c小调圆舞曲》,创作于1846~1847年,是肖邦的晚期作品,在这个时期,肖邦遭受到的最大打击是与共同生活八年之久的乔.治桑之间的关系彻底破裂,之后孤身一人客居巴黎,心情十分忧郁,肺病日益加重,却为了生活还得继续带病教课,在这份黑色心境笼罩下创作了这首《#C小调圆舞曲》。这首圆舞曲旋律优美,但是在貌似优美的旋律下面,实际上它隐藏着抑郁、彷徨和感叹的复杂心理和一种说不出来的悲情。

G小调1号叙事曲 Op23

《G小调叙事曲》创作于1831年至1835年。关于这首叙事曲的构思,肖邦曾经向德国作曲家舒曼作过说明,它是受波兰爱国诗人密茨凯维奇诗歌的启发而写的。据一些肖邦学家的推断,长诗《康拉德·华伦洛德》是该曲的创作依据。长诗描写的是公元11世纪立陶宛人民反对条顿十字军的历史。在这首叙事曲中作者借古喻今,通过对英雄的歌颂,来号召波兰人民为民族的独立而斗争。在音乐的结构布局和音乐形象的表现上,它仍然显现出叙事的性质,好象是在回忆英雄光辉的一生。

练习曲作品10第3首《离别》

肖邦的钢琴练习曲集属于肖邦对钢琴创作所做出的最伟大的贡献之一。练习曲突破了当时纯技术的技巧研究和练习的创作氛围,其不仅是解决各种技巧,更重要的是让人们在弹奏中学习如何感受和表现音乐,使得钢琴练习曲从单一的技术作品升华为真正的艺术作品。

《离别》这首练习曲创作期间,祖国波兰沦陷,肖邦成为一名流亡者。因此,作品表达了肖邦深厚的爱国主义感情。E大调的“离别”练习曲,是一首用于练习旋律的乐曲。关于此曲的创作背景众说不一,比较流行的是肖邦19岁时,爱上一位华沙音乐学院的女同学康斯坦亚·哥拉德科斯卡(1810-1889),她是一位亭亭玉立,有声乐天才的姑娘,肖邦因为生性羞怯,始终不敢向她倾吐爱意。当他决定远离祖国前往巴黎时,在康斯坦亚的面前,弹奏了这首缠绵幽怨的钢琴曲,向这位日夜思慕的美丽少女告别。

最后让我们一起在欧阳江河的《一夜肖邦》中结束吧!

只听一支曲子。

只为这支曲子保留耳朵。

一个肖邦对世界已经足够。

谁在这样的钢琴之夜徘徊?

可以把已经弹过的曲子重新弹过一遍,

好像从来没有弹过。

可以一遍一遍将它弹上一夜,

然后终生不再去弹。

可以

死于一夜肖邦,

然后慢慢地、用整整一生的时间活过来。

可以把肖邦弹得好像弹错了一样,

可以只弹旋律中空心的和弦。

只弹经过句,像一次远行穿过月亮。

只弹弱音,夏天被忘掉的阳光,

或阳光中偶然被想起的一小块黑暗。

可以把柔板弹奏得像一片开阔地,

像一场大雪迟迟不敢落下。

可以死去多年但好像刚刚才走开。

可以 把肖邦弹奏得好像没有肖邦,

可以让一夜肖邦融化在撒旦的阳光下。

琴声如诉,耳朵里空无一人。

根本不要去听,肖邦是听不见的,

如果有人在听他就转身离去。

这已经不是肖邦的时代,

那个思乡的、怀旧的、英雄城堡的时代。

可以把肖邦弹奏得好像没有在弹。

轻点,再轻点,

不要让手指触到空气和泪水。

真正震撼我们灵魂的狂风暴雨,

可以是

最弱的,最温柔的。

一夜肖邦

- 本文标签: 原创

- 本文链接: http://www.jack-utopia.cn//article/575

- 版权声明: 本文由Jack原创发布,转载请遵循《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权